|

| En la década de los años treinta cuando la exploración petrolera en la Amazonía empezaba a desarrollarse, dos vidas se cruzarían de manera irremediable y fatal. |

César León era un joven ingeniero que laboraba en una curtiembre situada en una población pequeña y recogida en la cual todos los vecinos se conocían y se conservaban muchas costumbres del pasado.

Una vida demasiado monótona para un

joven ambicioso y con anhelos de aventura. Por eso, cuando se

enteró de que había sido aceptado para trabajar como coordinador de

fluidos en uno de los pozos de petróleo de la Amazonia, no cupo en sí de la

alegría.

Al comunicarle

a su madre la noticia de su nuevo empleo, ésta, conocedora de

los graves enfrentamientos que continuamente se producían entre los indígenas

nativos y los operarios de la empresa petrolera, la recibió con mucha

prevención y, angustiada, le pidió a su hijo que desistiera de aceptar ese

trabajo y que continuara cerca de ella disfrutando las condiciones de seguridad

y bienestar que le brindaba la fábrica.

—¡No vayas,

hijo, no vayas! ¡Algo me dice que allá vas a estar en peligro!

Pero César no había nacido, como su madre anhelaba para desenvolver su vida detrás de la aparente seguridad de un escritorio. No. Esa vida sedentaria no era para él.

—Ideas tuyas,

mamá. No hay nada de qué preocuparse. Ese es un sitio muy seguro. En tres meses

vendré a visitarte y te contaré lo maravilloso que es mi trabajo.

Sin pensarlo

más, firmó el contrato, se despidió de su madre y de su

pueblo, y se encaminó a su destino. Lejos estaba

de imaginar lo trascendental que aquella decisión sería para su vida.

Tres años

antes, había ocurrido en esa pequeña población una tragedia que conmovió

profundamente a sus habitantes y que tuvo como protagonista a una de las

familias más prestantes del lugar, el matrimonio formado por el abogado

Jerónimo de la Espriella y la ilustre dama de la sociedad, doña Clementina

Domínguez de la Espriella. La pareja solo había tenido una hija, pues luego de

su difícil alumbramiento, doña Clementina sufrió una infección que la tornó

estéril. Esa circunstancia, sin embargo, no le deparaba ninguna frustración a

la pareja, pues Anunciación, que así se llamaba su hija, colmaba

todos sus anhelos.

Como si la

pequeña supiera que ella sola debía suplir en sus padres el deseo reprimido por

una familia numerosa, desde muy niña los colmó de cariño, de gracias y de

mimos. Era una niña encantadora, cuya belleza fue aflorando radiante al paso de

los años.

Anunciación

era admirada por todos los habitantes de la ciudad, quienes quedaban

absortos a su paso en las ocasiones en que junto a sus padres asistía a misa

los domingos o a alguna de las festividades religiosas que regularmente se

realizaban en el lugar. Cuando recibió su grado de bachiller, don Jerónimo

empezó a pensar seriamente en radicarse en la capital pues aquel medio le

parecía muy estrecho para el futuro de su hija. Ella

era la niña de sus ojos. Nada de lo que hiciera para verla feliz sería

demasiado.

Pero no

contaba con lo impredecible del destino. Un día cualquiera, Anunciación empezó

a sufrir pequeños malestares que sus padres atribuyeron en un principio a un

resfriado común y procuraron aliviar con remedios caseros, pero que

luego, dada su persistencia y ante los nuevos y alarmantes síntomas,

se vieron en la necesidad de consultar con el médico de la familia, su buen

amigo, el doctor Federico Solano.

–Pasa, pasa,

Federico –lo recibió cordial don Jerónimo cuando el doctor se hizo

presente en su hogar–. No habíamos querido molestarte porque Anunciación ha

sido siempre muy sana y pensábamos que con las agüitas y cuidados de

Clementina, nuestra pequeña mejoraría, pero ha seguido indispuesta y

quisiéramos que la reconocieras y nos des tu opinión. Ella está recostada en su

alcoba.

–Pero, claro,

Jerónimo. Ni más faltaba. Llévame a verla –replicó el galeno.

–A ver, ¿qué

pasa mi bella princesa? ¿Tienes acaso un mal de amor? Ya sabes mi pequeña que

solo yo puedo estar en tu corazoncito –dijo con tono picarezcamente cariñoso el

galeno cuando estuvo al lado de la joven.

–No bromees,

Federico. Ya sabes que Anunciación es todavía una niña y aún no piensa en esas

cosas.

–Pero ya

pensará, ya pensará. ¿Verdad, mi niña? A ver, dile a tu médico preferido qué es

lo que sientes.

El médico

empezó a auscultarla pensando para sí que sus amigos estaban en lo cierto y que

aquello no pasaba de ser un resfriado mal cuidado, pero de pronto, alarmado,

observó algunas señales que solo recordaba haber visto en los libros de

medicina: máculas y pequeños nódulos que desde un principio le parecieron de

carácter muy sospechoso. Procuró disimular sus temores, pero tomó un poco de

linfa y otro poco de mucus nasal, y los llevó al microscopio.

Y entonces,

consternado, se dio cuenta con horror de que lo que presentía era verdad. En el

examen apareció el bacilo de Hansen. Lo que en un principio todos habían creído

enfermedad pasajera, resultó ser la más espantosa de todas; la que desde los

tiempos bíblicos ha sido el terror de todos los pueblos.

Anunciación,

aquella niña encantadora, adorada por sus padres y admirada por todos, era

víctima de una de las más destructoras enfermedades: la lepra.

Comunicar

semejante noticia a sus incrédulos y desesperados padres no fue una labor

fácil. Don Jerónimo estaba fuera de sí: “¿Cómo, cómo puede ocurrir

algo así en esta época? ¿Por qué, por qué a mi pequeña?”.

El médico

también se hallaba desconcertado, pero atando cabos llegó a su recuerdo la

nodriza que tuvo la joven cuando niña, una negra bondadosa y fiel que vivió

junto a la familia varios años y que padeció elefantiasis, una

dolencia que la llevó a la tumba. A ella atribuyó el misterioso contagio.

Pero la

infortunada jovencita y sus padres no solo debían soportar los devastadores

efectos del terrible mal. Era esa una enfermedad que traía consigo un pesado

estigma. Quienes la padecían no podían vivir junto a las sanas. Por aquellos

años se creía que la enfermedad, además de incurable, era altamente contagiosa

y por ese motivo se destinaban lugares retirados y aislados, llamados

leprocomios, para albergar allí, lejos del contacto con los demás, a las personas

infectadas.

Es fácil

imaginar la desesperación que invadió a don Jerónimo de la Espriella al conocer

tan abrumadora realidad. Podía haber muerto de dolor en ese mismo instante,

pero no tenía derecho a hacerlo. Su hija lo necesitaba más que nunca. Él no iba

a permitir que llevaran a su pequeña a un leprocomio. Antes preferiría verla

muerta.

“¡Juro, que

nunca, nunca, me separaran de mi hijita. La protegeré con mi vida si es

preciso. Lo juro por Dios! ”.

Comprendiendo

el infinito dolor de sus amigos, el doctor Solano ocultó lo más que pudo la

noticia, pero en un pueblo pequeño todo se sabe, y a los pocos días el murmullo

se hizo voces entre todos los pobladores.

Al primer

instante de estupor y compasión, le siguió el temor, el rechazo y hasta la

furia y la violencia. Día por día empezaron a escucharse voces airadas que

pedían la salida inmediata del pueblo de toda la familia.

“¡Fuera,

fuera! ¡Márchense con su peste a otra parte, desgraciados! ¡Déjennos en paz!”

La furia de

los vecinos se iba tornando incontrolable. Varias veces lanzaron piedras contra

las ventanas de la casa, y algunos hasta amenazaron con quemar la

vivienda con ellos adentro. Don Jerónimo supo entonces que debían marcharse y

cuanto antes mejor.

Una

madrugada, en completo sigilo, sacó lo más imprescindible de su casa y se

marchó con rumbo desconocido. Los muebles y todas sus pertenencias quedaron

abandonados.

Fue un viaje

espantoso. No lograban encontrar hospedaje durante el trayecto ya que la

noticia de la enfermedad de Anunciación se había difundido y nadie quería saber

de ellos. El padre, en su desesperación, debió construir una balsa con techo de

hojas de palma para recorrer el río navegable hasta llegar a una población

alejada, en donde finalmente se establecieron.

Durante un

año se creyeron a salvo de la curiosidad y del temor malsano de las

gentes, hasta que un aciago día un vecino de su pueblo pasó por el

lugar y se enteró de su presencia. De nuevo se repitió la historia. No les

quedó más remedio que volver a partir e internarse en la selva.

***

Tres años

después de ocurrida esa tragedia, César León, feliz y

expectante firmaba contrato con la compañía petrolera y viajaba

entusiasmado a su nuevo destino.

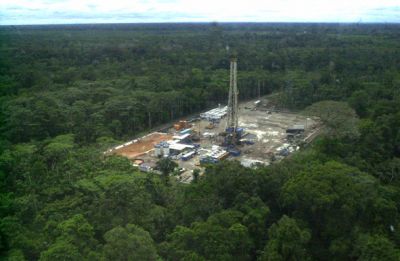

La planta petrolera estaba situada en medio

de una tupida selva tropical. A su llegada, César tuvo un

primer instante de duda, ¿se habría equivocado al aceptar ese puesto? Pronto

sin embargo, se disipó su incertidumbre. A pesar de lo inhóspito y retirado del

campamento a su interior se disfrutaba de muchas comodidades: gimnasio, casino,

bar, sauna, biblioteca y hasta piscina, si bien el agua de esta última debía

ser tratada de continuo para evitar los hongos que proliferaban en el lugar por

causa del clima y de la humedad.

La selva, no

obstante, era impredecible. Cierto que ya hacía varios meses que en el

campamento no sufrían incursiones de los indígenas, pero con ellos nunca se

podía estar seguro. Era mejor tomar precauciones. Reiteradamente se les

advertía a los operarios de la planta lo peligroso de internarse

solos por la jungla.

Luego de

varias semanas de permanencia en la planta, César empezó a tomar confianza y

poco a poco comenzó a dar pequeños paseos por los alrededores. Siempre había

disfrutado de la naturaleza, y aquella vegetación lujuriosa y la variedad de

fauna que la poblaba le parecían fascinantes. Una semana antes de salir con

licencia a visitar a su madre, se internó más que de costumbre en la espesura.

Le había tomado confianza a ese entorno salvaje. Cuando se dio

cuenta, había llegado ya a la orilla del torrentoso río cercano que

bordeaba el lugar. Unas nutrias lo cruzaban en ese momento y una bandada de

patos surcaba el cielo.

De pronto

tuvo la sensación de ser observado. Con un estremecimiento involuntario se

volvió y con sorpresa divisó, en una pequeña meseta cercana una choza rústica

camuflada entre la maleza, y fuera de ella un hombre, al parecer

blanco que desde lejos lo observaba.

Pudo más su

curiosidad que su prudencia y cauteloso se dirigió hasta el lugar. Al llegar no

cupo en sí de la sorpresa. Allí, frente a él estaba don Jerónimo de la

Espriella. Sí, a pesar de los cambios sufridos en su apariencia, era él, no le

cabía la menor duda. Delgado, envejecido, su cabello completamente blanco,

algunas lacras de mal aspecto en su cara y una expresión torva en su

rostro. Estaba vestido como un campesino y en su hombro cargaba un rifle.

De inmediato

volvió a su mente la trágica historia vivida por ese hombre y su familia años

atrás. Como todos los habitantes de su pueblo, César también se había

impresionado con la terrible noticia de la enfermedad de la joven, ocurrida

tres años antes. Él, como otros jóvenes del pueblo, se había sentido

cautivado por su belleza y de no haber sido por el cerco infranqueable que

había levantado su padre a su alrededor, quizá hasta se hubiera atrevido a

enamorarla.

Y ahora, allí

frente a él, en medio de la selva, se encontraba nada

menos que don Jerónimo de la Espriella, protagonista de esa historia.

Sentimientos

encontrados lo embargaron en ese momento. Solo se atrevió a preguntar:

–¡Don

Jerónimo! ¿Es usted?

–¿Quién eres,

muchacho? ¿Qué haces aquí?

—Soy César,

don Jerónimo, el hijo de doña Úrsula, la modista. Tal vez usted la recuerde.

—Sí, sí,

vagamente. He procurado olvidar muchas cosas del pasado.

—Estoy

trabajando en la planta petrolera, don Jerónimo, pero allí nadie me

ha hablado de usted. Creo que no saben de su presencia aquí.

—Ni van a

saber, si puedo evitarlo —replicó, don Jerónimo, con una expresión decidida en

su rostro y un brillo de demencia en sus ojos.

—Papá, ¿con

quién hablas?

Una figura

muy delgada, con el rostro desfigurado, irreconocible, se asomó por

un breve segundo a la puerta. Un estremecimiento

involuntario se apoderó de César. No podía ser cierto lo que habían visto sus

ojos. De la bella jovencita que él recordaba no quedaba nada.

—Don

Jerónimo, siento mucho esto que les ha ocurrido — dijo conmovido, procurando

disimular su estupor –Dígame, ¿está usted también enfermo? En la planta tal

vez podríamos ayudarlos. Están ustedes muy solos aquí —

acertó a decir, pero al instante mismo de pronunciar esas palabras y

observar la expresión sombría en los ojos del hombre, supo que había cometido

un error.

Sin

pronunciar palabra don Jerónimo se dirigió hacia el río y con un

gesto le indicó a César que lo siguiera. Reprimiendo un instintivo

temor y su recelo natural al contagio, el joven accedió y lo siguió a

prudente distancia. Caminaron en silencio por la orilla del río, y cuando

estuvieron a lejos de la choza don Jerónimo se detuvo.

—Me temo que

no es precisamente el Ángel de la Guarda quien te trajo hasta acá, muchacho. No

tengo nada en contra tuya, pero no puedo permitir que se conozca nuestra

presencia aquí y vuelvan a desterrarnos. En este lugar nos sentimos

seguros.

– ¿Y los indígenas? ¿Cómo han podido librarse

de sus ataques, don Jerónimo, me han dicho que son muy violentos?

– Al ver

el estado de mi hija sintieron temor y nos han respetado –respondió

escuetamente don Jerónimo.

–¿Y su esposa, don Jerónimo?

–Murió hace dos años. No resistió tanto

sufrimiento.

– Y su hijita, don Jerónimo, ¿cómo está ella?

–Ya la viste. El mal está ya muy avanzado. No está

en condiciones de viajar ni podemos irnos ya a ninguna parte. Y yo

estoy cansado, muy cansado. Perdóname. No me dejas otra opción –

dijo mirándolo con infinita tristeza a la vez que tomaba el rifle

que llevaba en su hombro. Por una fracción de segundo César León supo que su

madre no había estado equivocada.

El ruido del disparo quebró el ominoso silencio de

la jungla y una bandada de loras alzó el vuelo en vocinglera algarabía,

mientras el cuerpo inerte del joven ingeniero era arrastrado por las aguas, río

abajo.